傑克 ! 這太神奇了 !! 給人民太多驚匸 ! 驚死你 !!

賣鞋轉做軍火生意

裝修公司從公園吃到軍火

我們的國防採購,

跟 台南 室內裝修公司買炸藥、跟 台南 鞋商可以買子彈,讓 高雄 茶葉公司維護國防兵推系統

**************************************************

國防部 15億元 子彈標案 我早能自製卻外購惹議

2025-12-29 00:23 聯合報/ 記者程嘉文/台北報導

國軍最常用的五點五六公厘步槍子彈,以往曾大量外銷美國,如今卻要外購 ,引發議論。圖/聯合報系資料照片

民間廠商參與軍火生意的機會愈來愈多?繼多家中小企業獲得炸藥、底火等採購合約後,國防部最近又提出總數七六○○萬發的子彈採購標案,總金額十五億五八二萬元。採購品項數量最大者,是部隊最常用的五點五六公厘步槍子彈,以往軍備局曾大量外銷美國,如今卻要外購,且數量達一年半的產能,引發議論。

對於記者提問,國防部至昨晚截稿尚未回應。

此項標案於本月十五日由國防部採購室公布,項目包括四組:七點六二公厘空包彈、四五○萬發,金額一億九八○○萬元;五點五六公厘空包彈、六百萬發,金額九三○○萬元;五點五六公厘普通鋼心彈、六二○○萬發,金額十一億六九三二萬元;九公厘手槍彈、三五○萬發,金額四五五○萬元。

這項標案採最低標,卅一日上午九時截止投標,十時開標。每組的押標金,為預算金額的百分之三。本案可進行後續擴充採購,規格與第一次招標相同。

國軍各型小口徑槍械與子彈,由軍備局二○五兵工廠負責生產。二○○五至二○一一年間,該廠曾贏得美軍合約 ,產製五點五六公厘與七點六二公厘子彈,以因應伊拉克戰場需求,總訂購量將近五億發。

配合高雄市府 「亞洲新灣區」發展計畫,二○五廠由前鎮搬至大樹 ,遷廠作業十月完成。依據國防部先前提交立院報告 ,新生產線的年產能,九公厘手槍彈將由三百萬發增為兩千萬發、七點六二公厘步槍彈由兩千四百萬發增為三千兩百萬發、五點五六公厘步槍彈 由兩千四百萬發增為四千萬發 ,二○二五年十二月之前可以恢復生產,能夠滿足軍種此後之戰演訓需求。

兵工體系退伍官員表示,國軍對於需求量較少的子彈,例如狙擊槍專用的高精度子彈,或是點四五口徑手槍彈,評估自開生產線不划算,會採取外購,但五點五六公厘鋼心彈 是最基本的步槍用彈多年前我方就已經具備自製能力 。

立法院人士 則透露,前兩年因為二○五廠搬遷 等因素,國防部確實曾向外採購 子彈;如今已經遷廠完成,還要大量外購,令人意外。

*****************************************************************

顧立雄激動:包商只要符合規定 我不需要管名字與地址

2025-12-15 09:35 聯合報/ 記者程嘉文/台北即時報導

針對福麥公司 承攬國軍炸藥採購案,立院外交國防委員會今天安排國防部進行專案報告 。國防部長顧立雄有備而來,會前 接受媒體訪問時,就主動提高聲調強調:國防部對類似的採購案,過去廿年 都是同樣的規定。只要廠商有資格從事國際貿易,能夠取得產地國輸出許可,按規定繳納押標金與履約保證金,產品品質經得起檢驗,「我們不需要去管公司叫什麼名字,不需要管它登記在什麼地方! 」

************************************************************

王鴻薇再爆 111年 「茶葉公司」得標國防部標案:前負責人曾被韓國瑜抓包偽造

10:46 2025/12/15 中時新聞網 王柏文 、中時、 張睿廷

國民黨立委王鴻薇、羅智強今(15)日召開記者會,揭發111年國防部海軍司令部伺服器 標案及維護 高雄 的資本額僅十萬的鴻璋茶業

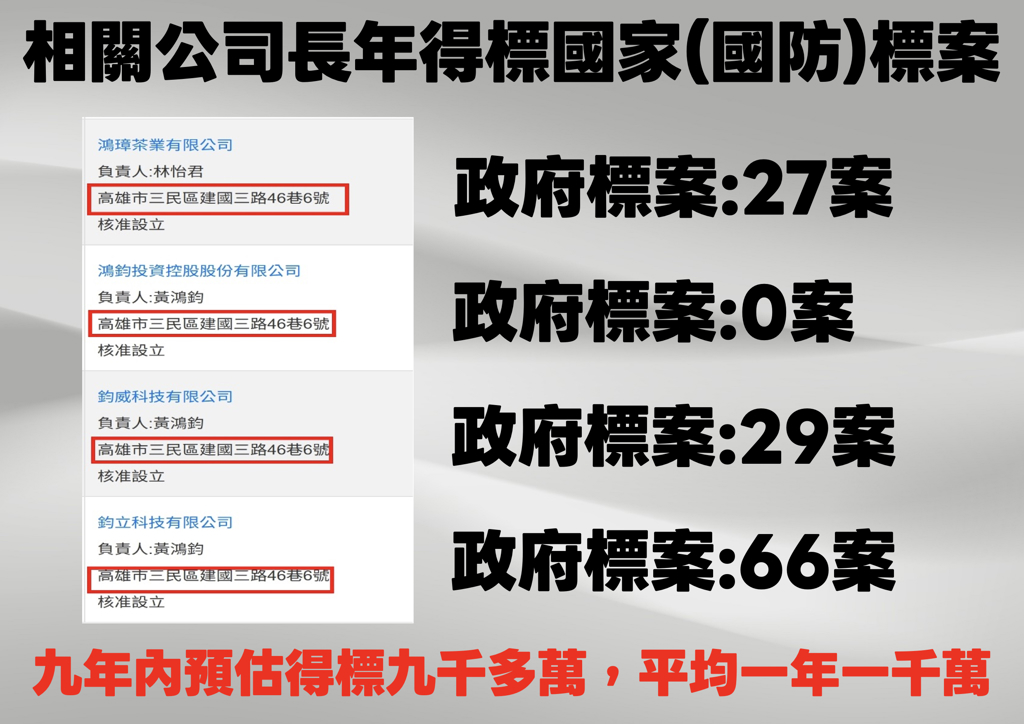

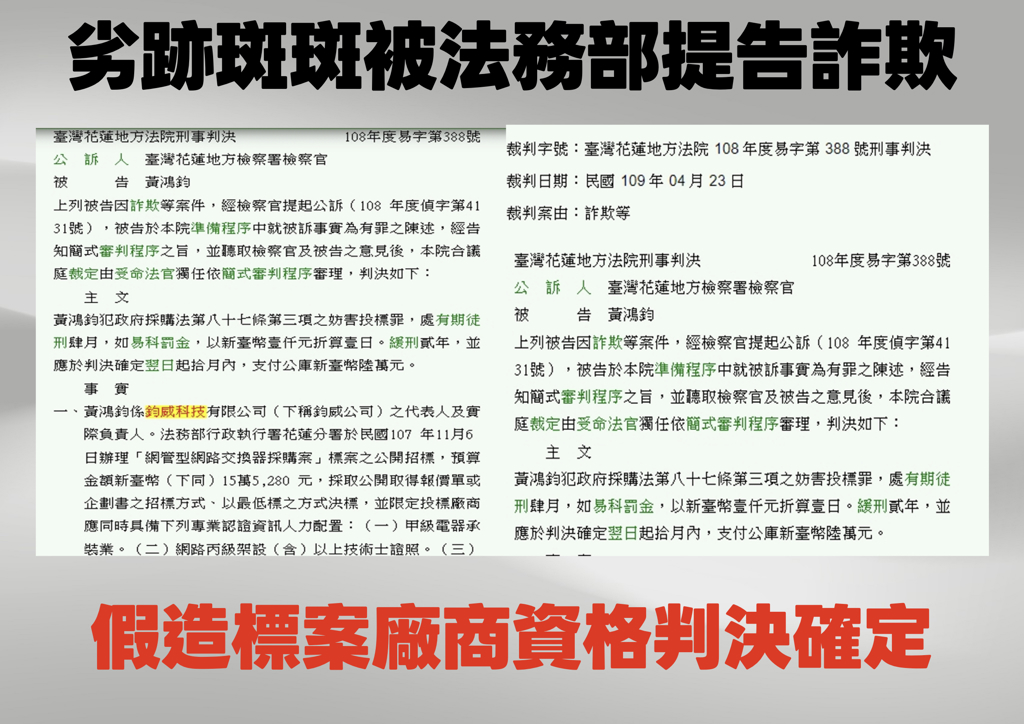

王鴻薇記者會上更揭露鴻璋茶業公司前負責人黃鴻鈞 ,至少涉及三起偽造廠商資格投標,也有被告判刑紀錄,但這樣的廠商非但沒有進入黑名單,今年又得標國防部標案,統計下來近10年平均每年得標1000萬 的標案金額,且至少涉及9件國防部 相關標案,簡直讓人不可思議。

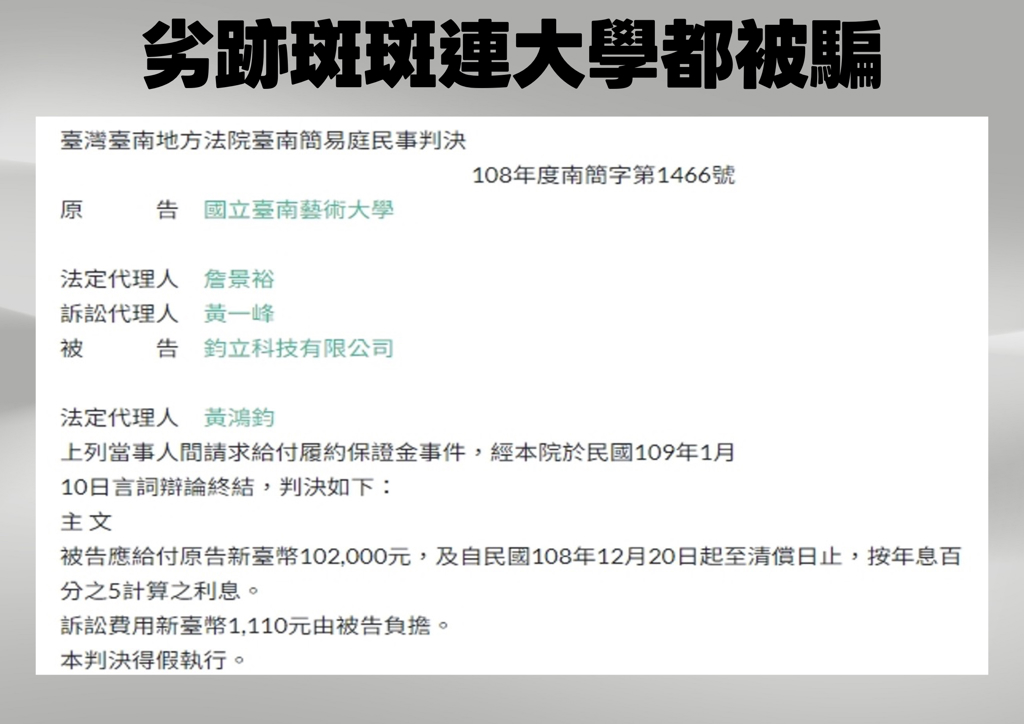

王鴻薇痛批, 更扯的是也曾在立院發生偽造資格爭議, 因韓國瑜擔任立法院長後抓包其偽造資格並拒絕給付,鴻璋茶業與黃鴻鈞 韓國瑜,最後以敗訴收場;她並提到,相關偽造資格爭議除立法院外;這位黃鴻鈞更有多次偽造廠商資格投標紀錄 ,除立法院案件外,還包括國立臺南藝術大學、法務部 等機關,更是被法務部提告詐欺,最後判刑確定 ;國立臺南藝術大學案,他也被判決敗訴 。為何這樣的廠商與負責人,不但沒有黑名單,還可以持續得標政府標案,政府採購顯然有極大的問題。

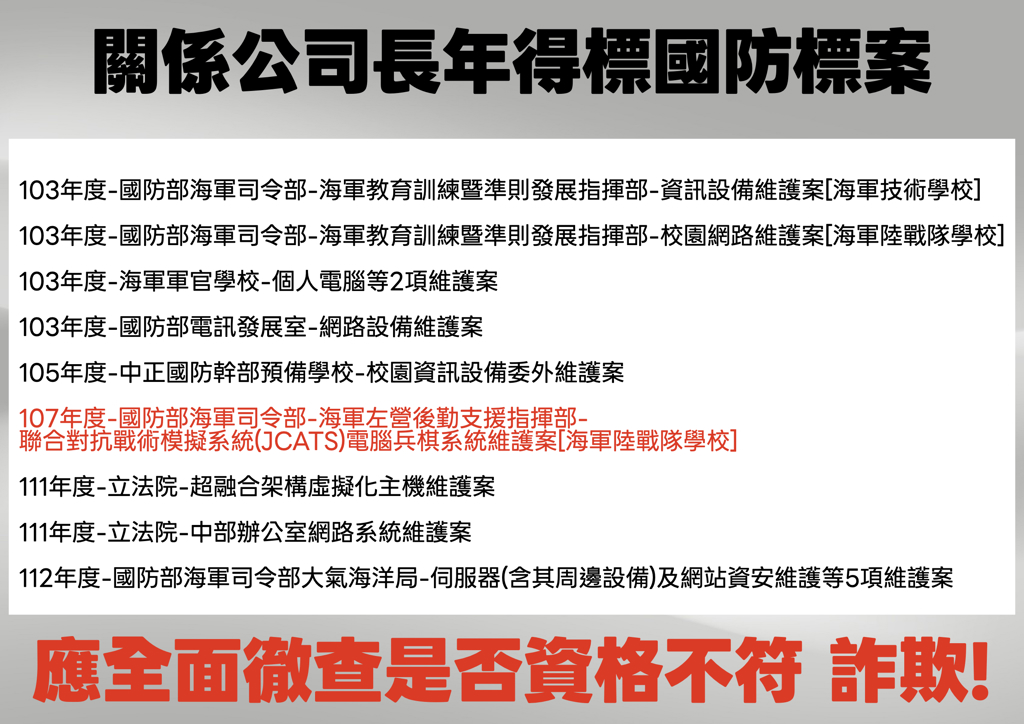

王鴻薇更表示,查閱同址黃鴻鈞 負責人的公司,國防相關標案紀錄,還有得標107年度 ,由國防部海軍司令部的海軍左營後勤支援指揮部公開招標,「聯合對抗戰術模擬系統電腦兵棋系統維護乙項」 案(標案編號:PZ08302P059),這種偽造資格的劣質廠商,過去連兵推系統 都可以得標維護,是把國防當開玩笑嗎?這幾天國人看得很清楚,我們的國防採購,跟室內裝修公司買炸藥、跟鞋商可以買子彈,讓茶葉公司維護國防兵推系統

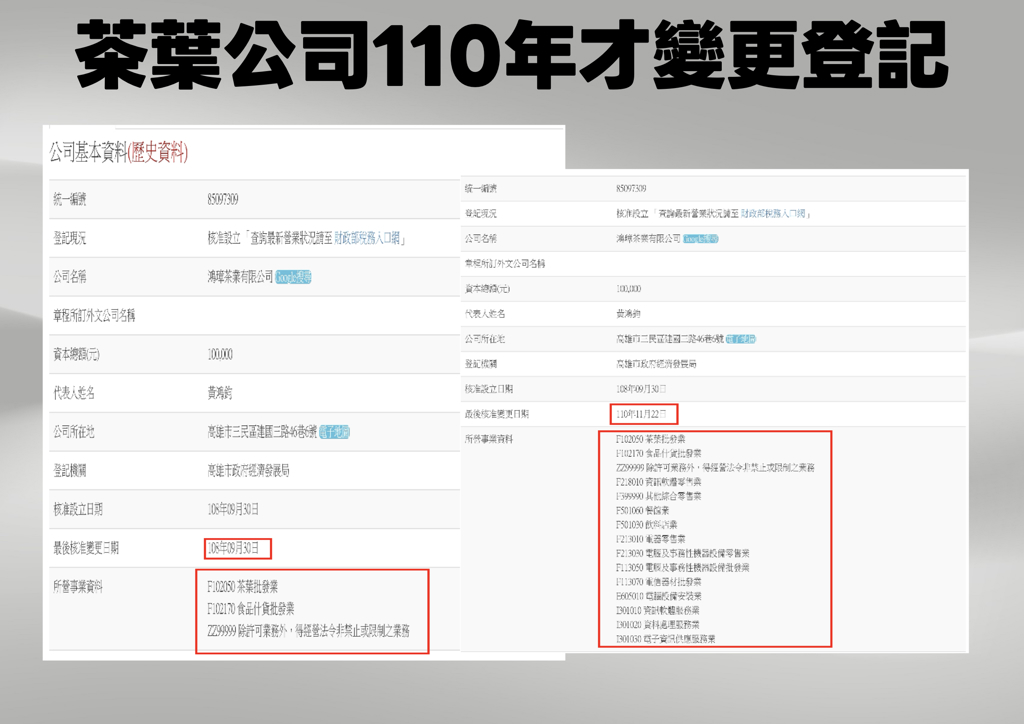

羅智強也直言,鴻璋茶業公司前負責人黃鴻鈞 鈞威科技 有限公司、鈞立科技 有限公司,長年得標中南部縣市及中央部會、國防資安標案。根據經濟部資料,該茶葉公司,於111年底才更換 公司所營事業資料,增加相關電腦及資安業務,隔年即得標

茶葉公司110年才變更登記

劣跡斑斑 相關公司長年得標國家標案

茶葉公司得標國防部資安標案 被立法院長韓國瑜抓包,告到立法院

關係公司長年得標 國防法務部提告詐欺

***********************************************************************

新聞透視》布局國防大餅 火藥案恐冰山一角

04:10 2025/12/15 中國時報 呂昭隆

針對國民黨立委王鴻薇踢爆國防部8億多元的採購案,決標金額5.9億的「武器彈藥及零件」,得標廠商是福麥國際室內裝修公司,國防部長顧立雄11日表示,會做好相關輸出許可證明的查驗。(本報資料照片)

1家開旅館搞室內裝修的公司,更改營業項目後,就能搖身一變成億萬標案軍火商,這個案例說明賴政府增加國防預算,編列兆元的特別預算,想要分食這塊軍火大餅的人 ,恐怕早就已經布好了局,現在想加入的,為時已晚,但如果背景不夠硬,就算布好局,也可能因行事手法惹人眼紅,因而提前出局。

軍火商都很低調,都希望走在路上,最好沒人知道他就是做軍火生意的。賴政府 不斷公開說明會大幅增加 國防預算,2030年將占GDP的5%

首先,變更 公司營業項目,接著是鎖定做軍火生意的類別,然後就是小試身手,先標個案子,累積實績。例如,這間裝修公司先去投標中科院的「女王陛下炸藥」的(HMX)採購 案,第一次開標無廠商 投標、第二次僅1家 投標,未進入底標廢標、第三次僅這家 裝修公司投標,報價進入底價 而得標。

接著就是參加RDX炸藥 ,第一次與第二次都是僅有這家 公司投標,對火藥採購案而言,這是金額非常大的購案,而且還有後續標案,卻只有裝修公司投標,雖符合國軍所有採購法規,但內情實在不尋常。本該是廠商爭奪利益的覬覦標的,怎會落得只有1家投標,且是低價 得標。既是獨家投標,其實,價格拉高1、2億元,一樣能得標 ,何以不為之?耐人尋味

這家裝修公司曝光,既被盯上,應該是得罪了既得利益廠商。但其操作模式,就是軍火界過去這1年多的布局型態,沒有曝光的,已經在內行人或地方政治人物引領下默默運作,在業界已不是祕密,未來國防預算如何審查,恐怕將是一大學問。

********************************

得標5.9億炸藥採購案!馬桶公司1數據超慘烈

記者李怡姍/綜合報導

2025年12月13日 週六 上午4:04

▲國防部標案(JE15005L097)「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元,得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」。國防部長顧立雄表示,該公司符合資格。(圖/記者記者呂炯昌攝)

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委王鴻薇爆料,國防部標案(JE15005L097)「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元,得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」,且該公司2021至2024年進口金額為0元 ,2025年僅進口不到50萬美元 的商品,讓粉專政客爽狠酸,「真的是大軍火商的時代」。

針對王鴻薇的爆料,國防部長顧立雄11日解釋,福麥具有從事國際貿易代理商的資格,只要能夠提出相關輸出許可的證明,都有資格 來投標。王鴻薇隨即再揪出該公司歷年來進口商品的金額,狠狠打臉顧立雄。

*******************************************************

賣鞋轉做軍火生意?外界質疑「福麥2.0」 國防部解釋:誇大不實的指控

2025-12-13 17:09 聯合報/ 記者李人岳/台北即時報導

台南 「大石國際公司」得標國防部5.56底火有3項資格 ,共有4家廠商投標, 經逐條審查確認合法,已經在今年2月提早交貨 完畢。記者邵心杰/攝影

桃園市議員凌濤爆料,原本經營鞋類生意 的台南 「大石國際公司」新增「槍砲彈藥輸出入」 營業項目,隨即搶下國防部的5.56步槍彈底火標案。國防部解釋,全案廠商訂有3項資格,共有4家廠商投標,經逐條審查確認合法,已經在今年2月提早交貨完畢。國防部強調,誇大不實負面指控,對國軍官兵極不公平。

凌濤爆料,原本經營鞋類生意的台南「大石國際公司」,去年6月 變更營業項目,新增「槍砲彈藥出輸入」 上看2億元 。質疑簡直是「福麥2.0」

國防部說明,全案於去年7月17日開標 報價最低 ,進入底價得標;並於今年3月驗收合格,已提前交貨。

國防部指出,這項採購案廠商資格訂定為「廠商登記或設立證明」、「國際貿易業營業項目」及「納稅證明」等3項,計有4間公司投標。相關開標作業,均依招標文件所列之廠商資格逐條審查,確認合法及完整。

「大石國際股份有限公司」得標後,依契約規定取得「輸出許可證明」,並於今年2月17日提前交貨;軍備局第205廠 於3月10日驗收合格 ,已辦理結算付款。

國防部強調,少部分言論以偏概全,做出誇大不實的負面指控,對正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平,籲請國人明辨、支持建軍備戰。

*****************************************

【重磅快評】裝修公司從公園吃到軍火 無縫接軌太神奇

2025-12-11 12:33 聯合報/ 主筆室

拿下國防部旋風炸藥採購案 福麥公司

藍委王鴻薇質疑國防部旋風炸藥採購案由一家裝修公司得標,金額5.9億元

王鴻薇昨天爆料,福麥國際室內裝修公司資本額1900萬竟拿到5.9億的國防部「RDX海掃更」炸藥採購案,質疑是小吃店進口快篩劑翻版。國防部長顧立雄表示,只要有代理商能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明,經查證屬實,就可以代理進口。顧還說,業者具有從事國際貿易的代理商資格,只要能提出相關證明,每一個人都有資格來投標;類似這樣的採購案,廠商只要有辦法取得火藥原物料,坦白講這是一翻兩瞪眼的事情。

但凌濤今天揭發的內容,恐怕就不是顧立雄說的那麼簡單了。凌濤查出福麥公司上一次承攬政府案件,恰好是2013年賴清德總統時任台南市長任內,得標有關公園拉筋台、遊樂設施遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護。然而「RDX海掃更」採睫購是今年11月18日、12月2日2次開標,均僅有福麥一家廠商投標,難道不會啟人疑竇?

更巧的是,福麥公司今天還被起底,5年前曾捲入借牌風波,連同台南市工務局公務員及投標商等4人涉偽造文書等罪嫌,遭檢方起訴,後來因罪證不足,一、二審均無罪。案發的時間是2014年起至2016年7月底止,也是賴清德總統在台南市長任內,後來雖判無罪,但被檢方起訴,已損業者的形象商譽。

值得注意的是,國防部反駁藍委質疑時,指福麥公司的營業項目包括化學原料批發等16項,並非僅有室內裝修。但國防部沒說的是,業者最先核准設立日期是2005年11月7日,最後核准變更日期2024月12月30日, 原來營業項目只有建材批發業、建材零售業、電器批發業、電器零售業、室內裝潢業、投資興建公共建設業、不動產買賣業、不動產租賃業、室內裝修業,根本沒有化學原料批發業、機械批發業、電子材料批發業等項,而最後變更時間是去年最後第二個上班日,沒有讓人覺得「無縫接軌」嗎?

王鴻薇說此軍購案真有「快篩小吃店」的既視感,但更強烈的既視感應是超思雞蛋案。根據監院調查,畜產會2022年受農業部委託辦理雞蛋緊急調度與產銷調節計畫,在超思公司尚未設立登記前,即與該公司合作進行雞蛋採購,但該會並未進行驗收,甚至事後以回填方式填寫「履約情形確認書」,容許超思未依規定請款,致使5429萬顆過期蛋耗費冷凍倉儲及銷毀費用,損失高達近5.3億。

另一桃園市議員詹江村為大眾「解惑」,稱難怪民進黨要一直挑釁大陸,原來綠友友已插足軍火,國軍將近6億的火藥原料竟然是裝潢公司得標,原來民進黨的綠友友們已開始做起軍火生意,原來抗中保台不只能收割政治紅利,還能收割美金新台幣....。用語雖極盡調侃,但卻發人深省。

前總統蔡英文日前發文談能源轉型問題,提到綠能貪腐問題,強調應「不分藍綠、強力肅貪,積極處理涉貪的弊案」,並表示貪腐問題乃少數個案,不應因此停止發展綠能,被外界解讀是警告賴清德「休想恢復核電」;不過, 賴清德一再喊話立法院要趕快審過1.25兆軍購特別預算,但錢到底怎麼花的?流進誰口袋?難道可以不被檢視嗎?

*******************************************

裝修公司標炸藥案不只5.9億? 藍委爆「從印度採購」:後續還有近9億

2025-12-11 15:20 聯合報/ 記者屈彥辰/台北即時報導

國防部疑爆採購弊案,「福麥國際室內裝修公司」

福麥國際室內裝修公司得標國防部RDX 5.9億元標案,被質疑該公司不具專業度,甚至有國安疑慮。

馬文君說,關於室內裝修公司竟取得國防部5億多元炸藥標案一事,顧立雄 該廠商「有代理能力可以投標」,又說是因為國內「沒有產能」 過去都由軍備局 自己生產,這回因為製彈量增加,產能不足 才首次外購 有中間人介紹,要從印度採購 。

馬文君表示,問題來了,首次外購也應該要根據採購法規,但國防部卻為了這家裝修公司大開方便之門,幾乎打破了所有採購規章。第一,沒有爆藥許可;第二,沒有處置能力 ;第三,非軍品本業;第四,資本額不足標案10分之1;第五,首次投標 。光是這五項,在正常情況下,這家公司根本不可能拿到這個標案,更離譜的是,這個標案竟然還有附加條 件,後續將近9億元 的開口合約。

馬文君指出,這代表這根本是國防部為這家公司量身打造,讓他取得獨家承接國防部RDX標案的資格,且不是5億多,是將近15億元。不用懷疑,這就是超思第二,從巴西進口雞蛋的翻版,有藏鏡人躲在這家裝修公司的背後,搭上了印度的路子,再跟國防部內負責採購的人,聯手打通所有關節。「顧部長,這些,你都不知道嗎?你還要再自欺欺人嗎?」

*************************************************

「室內裝修商」得標炸藥採購案?國防部:得標商營業項目有16項

2025-12-10 22:54 聯合報/ 記者李人岳/台北即時報導

有網友質疑,國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥 的得標廠商,竟是一家登記為室內裝修的公司。國防部晚間解釋 2次開標 ,僅有一家 廠商投標,其營業項目包括化學原料批發等16項 ,並非僅有「室內裝修」。圖/本報資料照

有網友爆料,國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商,竟是一家登記為室內裝修的公司,引發立委王鴻薇質疑:「是小吃店進口快篩劑翻版嗎?」國防部晚間解釋,全案經2次開標,僅有一家廠商投標,其營業項目包括化學原料批發等16項,並非僅有「室內裝修」。國防部強調,會落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證。

王鴻薇指出,這項標案的品項是武器彈藥及其零件,「RDX海掃更」的英文RDX來自Royal Demolition eXplosive(皇家拆遷炸藥)的縮寫,又稱旋風炸藥,這樣專業且上億的國防採購標案,居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標,「好有快篩小吃店的既視感。」

國防部說明,本案採購火藥原物料,為國內廠商無產能項目,因此招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」之營業項目,採公開招標;凡合格登記設立、符合資格廠商,均可參與投標。

國防部進一步指出,全案經採購室於今年11月18日、12月2日2次開標,均僅有「福麥公司」一家廠商投標。經審其具備「國際貿易業」資格,且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目,非僅執業「室內裝修」,符合招標文件規定,且報價金額進入底價決標。

國防部強調,為確保廠商誠信履約,國防部採購室除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」,逾期未繳檢討解除契約外;另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證,確保交貨品質及產地來源無虞。

*************************************

能做軍火貿易?裝修公司標下炸藥採購案掀議論 經濟部回應了

2025-12-11 18:24 聯合報/ 記者陳儷方/台北即時報導

室內裝潢公司為何能做軍火貿易?經濟部回應,福麥公司先是出進口商,1年前才增加 室內裝修營業項目。圖/本報資料照片

「福麥國際室內裝修公司」以5.9億元標下國防部RDX海掃更炸藥採購案,輿論再度譁然,國防部說明福麥公司符合資格,因此可參加投票,經濟部最新回應表示,福麥公司94年登 記設立,97年 登記成為出進口廠商,另於113年增加室內裝修業並變更公司名稱。

室內裝修公司賣軍火,讓人想起小吃店進口快篩劑的荒謬。國防部10日說明,福麥公司符合「國際貿易業」 資格,且由經濟部核准設立,符合招標文件定。

經濟部11日回應表示,查「福麥國際室內裝修有限公司」,於94年設立登記,該公司已於97年11月6日登記成為出進口廠商 ,另於113年增加「室內裝修業 」及變更公司名稱。

「福麥國際室內裝修有限公司」原名稱為「福麥國際有限公司」,於113年8月增加「E801060室內裝修業」營業項目登記,並依據「建築物室內裝修管理辦法」第9條第2項規定,辦理公司名稱變更登記。

*******************************************

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

2025-12-11 16:29 聯合報/ 記者萬于甄、周宗禎、林伯驊/台南即時報導

在台南經營室內裝修的福麥公司,得標國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案引發爭議,且公司辦公室隱身在旅館頂樓;福麥負責人6年前由李淑玲改為李文慶,兩人為親戚,但地方上表示並不熟識。記者萬于甄/攝影

在台南經營室內裝修的福麥公司得標國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案引發爭議,公司登記於中西區和真街,目前為公司所經營的旅館,公司辦公室則在旅館頂樓;福麥負責人6年前由李淑玲改為李文慶,兩人為親戚,但地方上表示並不熟識。

根據營業登記資料顯示,李淑玲名下有福麥建設開發公司、天麗行館公司,李文慶有福麥國際室內裝修公司。

資料顯示,福麥國際室內裝修公司2005年 核准設立,原名「福麥國際有限公司」,公司登記地點起初在台南市南區健康路二段,現為診所,當時負責人是李淑玲,2019年10月公司負責人由李淑玲改為李文慶 ,2020年李家人買下中西區和真街現址並搬遷,同時經營旅館業,去年更名為「福麥國際室內裝修有限公司」。

據指出,旅館大約4層樓,1至3樓作為旅宿,4樓頂樓作為裝修公司辦公室。

據了解,福麥國際有限公司2013年至2015年期間多次承攬南市府工務局公園 修繕案件,前後共執行38件,工程經費約從10多萬至130多萬不等,採購均依政府採購法辦理,然而,該業者2016年就不在承包。

地方人士指出,李淑玲與蕭姓丈夫負責經營旅館,夫妻倆為人和善,對地方事務都相當配合,不過較少看見李文慶,不清楚李文慶是胞兄還是胞弟;李家人除經營室內裝修,也是日本知名衛浴品牌在台南的經銷商之一,展示中心則位於新市區。

福麥在永康、新市區都有據點,永康分公司大門今深鎖,隔壁的甜點店老闆說,很久沒看到人出入,一直關門中,不知道是開公司的。在地永康復興里的里長說,該址一直以為沒人住。

新市福麥室內裝修員工說,老闆今天外出、不知道在哪裡,也不知道有得標國防部軍購案;新市區新和里長說,經常在隔壁的綠地除草,卻從來沒看過店老闆,以為只是一般店家、看電視才聽說是「福麥」。

********************************************

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

2025-12-11 16:29 聯合報/ 記者萬于甄、周宗禎、林伯驊/台南即時報導

在台南經營室內裝修的福麥公司,得標國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案引發爭議,且公司辦公室隱身在旅館頂樓;福麥負責人6年前由李淑玲改為李文慶 ,兩人為親戚 ,但地方上表示並不熟識。記者萬于甄/攝影

在台南經營室內裝修的福麥公司,得標國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案引發爭議,且公司辦公室隱身在旅館頂樓;福麥負責人6年前由李淑玲改為李文慶,兩人為親戚,但地方上表示並不熟識。記者萬于甄/攝影

在台南經營室內裝修的福麥公司得標國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案引發爭議,公司登記於中西區和真街,目前為公司所經營的旅館,公司辦公室則在旅館頂樓;福麥負責人6年前由李淑玲改為李文慶,兩人為親戚,但地方上表示並不熟識。

根據營業登記資料顯示,李淑玲名下有福麥建設開發公司、天麗行館公司,李文慶有福麥國際室內裝修公司。

資料顯示,福麥國際室內裝修公司2005年核准設立,原名「福麥國際有限公司」,公司登記地點起初在台南市南區健康路二段,現為診所,當時負責人是李淑玲,2019年10月公司負責人由李淑玲改為李文慶,2020年李家人買下中西區和真街現址並搬遷,同時經營旅館業,去年更名為「福麥國際室內裝修有限公司」。

據指出,旅館大約4層樓,1至3樓作為旅宿,4樓頂樓作為裝修公司辦公室。

據了解,福麥國際有限公司2013年至2015年期間多次承攬南市府工務局公園修繕案件,前後共執行38件,工程經費約從10多萬至130多萬不等,採購均依政府採購法辦理,然而,該業者2016年就不在承包。

地方人士指出,李淑玲與蕭姓丈夫負責經營旅館,夫妻倆為人和善,對地方事務都相當配合,不過較少看見李文慶,不清楚李文慶是胞兄還是胞弟;李家人除經營室內裝修,也是日本知名衛浴品牌在台南的經銷商之一,展示中心則位於新市區。

福麥在永康、新市區都有據點,永康分公司大門今深鎖,隔壁的甜點店老闆說,很久沒看到人出入,一直關門中,不知道是開公司的。在地永康復興里的里長說,該址一直以為沒人住。

新市福麥室內裝修員工說,老闆今天外出、不知道在哪裡,也不知道有得標國防部軍購案;新市區新和里長說,經常在隔壁的綠地除草,卻從來沒看過店老闆,以為只是一般店家、看電視才聽說是「福麥」。

******************************************************